تُعيد المقالة رسم اللغة السورية بوصفها تجربة حضارية وفلسفية ممتدة، من الرموز الحجرية إلى الأدب الحديث. تُدمج أمثلة من أوغاريت، تل براك، والجزيرة السورية، مع شخصيات فكرية مثل أنطون سعادة، نزار قباني، وسعد الله ونوس، لتوضيح كيف شكّلت اللغة هوية السوريين عبر العصور. المقالة تُبرز أن اللغة ليست أداة تواصل فقط، بل وعاء للذاكرة، والفكر، والهوية

اللغة ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل هي مرآة الفكر، وعلامة على تطور الحضارة. في سوريا، كانت اللغة أولى محاولات الإنسان لتنظيم تجربته مع العالم، وتسجيل المعرفة ونقلها عبر الأجيال. منذ العصور الحجرية، استخدم السوريون القدماء الرموز والرسوم التعبيرية على جدران الكهوف للتعبير عن حياتهم اليومية، عن صيدهم وطقوسهم، وعن معتقداتهم الروحية. هذه الرموز لم تكن مجرد زخرفة، بل كانت أولى الخطوات نحو لغة منظمة، قادرة على نقل الأفكار المجردة والمعقدة من شخص لآخر، ومن جيل إلى جيل.

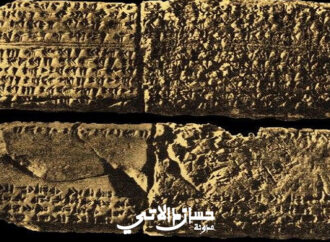

ومع تطور المجتمعات الزراعية على ضفاف الفرات، ظهرت الكتابة المسمارية على ألواح الطين في شمال سوريا، خاصة في مناطق مثل تل براك وتل موزان، والتي كانت من أقدم أشكال الكتابة في العالم. استخدمت هذه الكتابة لتسجيل الحسابات التجارية، العقود، والقصص الدينية، مشكّلة أساساً للتفاعل الاجتماعي والسياسي. ثم جاءت أوغاريت، المدينة الساحلية التي قدّمت أول أبجدية مكتوبة في تاريخ البشرية قبل أكثر من 3200 سنة، تتألف من 30 حرفاً. هذه الأبجدية لم تكن مجرد أداة عملية، بل انعكاس لفلسفة الحياة السورية القديمة: تنظيم الواقع، تسجيل الأحداث، وربط الفرد بالمجتمع من خلال الكلمات المكتوبة. كما يقول المفكر الفرنسي كلود ليفي-ستروس، فإن “الكتابة هي لحظة انتقال الإنسان من الذاكرة إلى التاريخ”، وهذا ما جسّدته سوريا مبكراً.

لكن اللغة لم تكن محصورة في الكتابة الرسمية، بل كانت حاضرة في اللهجات المحكية، في الأغاني الشعبية، وفي التسميات المرتبطة بالزراعة، التجارة، والطقوس الدينية. هذه اللغة اليومية شكّلت قاعدة لغوية متينة ساعدت على استمرارية المجتمع، وتقوية الهوية الجماعية. كما في تسميات المواسم الزراعية في الجزيرة السورية، أو في الأمثال الشعبية المتداولة في دمشق وحلب، كانت اللغة أداة للحفاظ على الذاكرة الجمعية، لتخزين التجارب الإنسانية، وتعليم الأجيال كيف يتعاملون مع الطبيعة والمجتمع.

الفلسفة وراء اللغة السورية تكمن في قدرتها على تحويل التجربة الإنسانية إلى معرفة قابلة للنقل والتداول. من الرموز الأولى على الجدران، إلى الأبجدية الأوغاريتية، إلى النصوص الأدبية والدينية، تظهر اللغة السورية كجسر بين الماضي والحاضر. إنها ليست مجرد كلمات، بل وعاء للفكر، وأداة سمحت للسوريين بتنظيم مجتمعاتهم، وصياغة قيمهم، وتحديد علاقتهم بالزمن والمكان. كما عبّر أنطون سعادة، فإن “اللغة هي التعبير الأعلى عن وحدة الأمة”، وهي ما يجعل من السوريين شعباً حياً في التاريخ، لا مجرد سكان جغرافيا.

حتى في العصر الحديث، يعكس استخدام اللغة السورية في الأدب، الشعر، والموسيقى الشعبية استمرارية هذا الإرث الحضاري. فاللهجة السورية، بتنوعها بين الساحل والداخل، تحمل آثار آلاف السنين من التواصل الاجتماعي والثقافي، وتربط السوري المعاصر بأجداده القدماء، متجاوزة حدود المكان والزمان. كما في قصائد نزار قباني، أو في أعمال سعد الله ونوس المسرحية، تتجلّى اللغة بوصفها أداة فلسفية لفهم الذات والآخر، وبناء هوية متماسكة تتحدى تقلبات التاريخ والسياسة.

وتبقى اللغات السورية القديمة شهادة على عبقرية الإنسان السوري في تنظيم المعرفة والتعبير عن الفكر. من الرموز الحجرية إلى الأبجدية الأوغاريتية، ومن اللغة المحكية إلى الأدب الحديث، تمثل اللغة أداة لتجسيد الهوية، نقل المعرفة، وصياغة الحضارة. فهم هذا الإرث ليس فقط دراسة لغوية، بل تأمل فلسفي في قدرة الإنسان على تحويل الصمت إلى كلام، والفكرة إلى واقع، والذاكرة إلى تاريخ حي يُغذي حاضر الأمة السورية ومستقبلها.

حسان دالاتي، 10/2/2009

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *